オランダスタディツアー2025レポート

中小企業サポーターとして「ビジョンを実現するつながり」を提供するエヌエヌ生命は、その取り組みの一環として、家業経営者・後継者を対象にオランダスタディツアーを実施しています。今回で6回目となる本ツアーでは、デザインの先進性や生産性、幸福度の高さで知られるオランダにて、イノベーションやサステナビリティの最前線を視察しました。

サステナビリティへの姿勢、社会課題との向き合い方、独創的な発想、ブランド力——。オランダ人の思想や感性に触れ、また参加者同士の出会いや対話を通して、そこにはどんな化学反応が生まれたのでしょうか。

文:桑原果林、写真:大谷臣史

2025年度参加者

大徳木管工業株式会社 岩川宏治さん(大阪府)

株式会社岡崎竜城スイミングクラブ 大森玲弥さん(愛知県)

京都染元しょうび苑(有限会社勝美商店) 上林央佑さん(京都府)

小嶋織物株式会社 小嶋恵理香さん(京都府)

株式会社ダイマル 西塚卓郎さん(三重県)

企業価値としてのサステナビリティ

ツアー初日に訪れたのは、エヌエヌ生命の親会社であるNNグループの本社。サステナビリティ部門の最高責任者を務めるアドリー・ハインスブルックさんが笑顔で出迎えてくれました。

1863年にロッテルダムで創業したNNグループは、160年以上の歴史をもつ保険会社であり、「あなたの“大切なもの”を共に守ります。」をパーパスとして掲げています。「私たちは単に保険を売る会社ではなく、人々に安心を提供する会社。保険とは不確実な未来に備える仕組みであるため、サステナビリティ(持続可能性)は本質的に事業と直結しています」とハインスブルックさんは語ります。NNグループにおいて、サステナビリティはCSR活動として付属的に行われているものではなく、企業活動の根幹をなしているのです。

写真)サステナビリティ部門の最高責任者を務めるアドリー・ハインスブルックさん。

自らをイントレプレナー(社内起業家)と呼ぶハインスブルックさんは、その仕事を「社内で警報を鳴らし、周囲の人を説得すること」だと表現します。オランダでも説得の必要があるのか、という参加者の質問に対し、「サステナビリティを信じていない人はいますよ」と語るハインスブルックさん。省エネや自然保護のメッセージが記載された古い切手を例に出し、オランダが現在でも50年前と同じ課題を抱えていることを説明しました。

写真)50年前のオランダの切手には、現在と同じような自然保護のメッセージが見られる。

NNグループのサステナビリティ戦略には、「人(People)」「地球(Planet)」「利益(Profit)」を主軸とした、「トリプルボトムライン」と呼ばれる評価の枠組みが使用されています。企業にとって利益は不可欠。一方で、利益を追求するだけでは人々の信頼や共感を得られず、企業として長期にわたって存続ができない。よって、人と地球への配慮によって企業価値を育てることが必要だという考え方です。

NNグループでは、社会的弱者を中心とした人々のウェルビーイングを支援するための「NNコミュニティ・インベストメントプログラム」を設け、2028年までに250万人に貢献するという明確な目標を掲げています。その内容は現地のニーズに応じて各国で異なっており、ガンに対する意識向上キャンペーン、治療へのアクセス向上、こころの病気の早期発見と予防、災害支援、貧困家庭のサポート、金融リテラシーの向上、就職支援など、実にさまざま。NNグループの日本法人であるエヌエヌ生命は、この社会貢献プログラムの一環として中小企業の大多数を占める家業の後継者・経営者のサポートを行なっています。

写真)欧州および日本の「コミュニティ・インベストメントプログラムを統括するシェルヴィン・フェクリさん(右端)。

注目すべきは、ビジネス・フォー・ソサイタル・インパクト(B4SI)という国際的ガイドラインにより社会的インパクトが評価されていること。金銭的・物資的支援だけでなく、従業員のボランティア活動などを含む人的な社会貢献の実績を数値化しています。サステナビリティをただ“善意”として語るのではなく、“実績”としてビジネスの視点で可視化することが、政府や投資家、パートナー組織などからの理解や協力を促し、さらには企業価値・採用力・ブランド力に直接つながるビジネスの言語となっています。

写真)「人々を巻き込むには、笑顔で向き合うことが大切」と話すハインスブルックさん(右端)。

「中小企業の場合、小規模だからこそすぐに変化を感じることができる。とにかく続けること、そして自分のしていることに誇りを持ってください」と参加者たちを鼓舞するハインスブルックさんは、”人を巻き込む力”にこそ成功の鍵があると言います。そのために、相手に笑顔で向き合うこと、実現可能な目標を掲げること、焦らず小さな成果も大切にすること、そして常に議論の場に立ち続ける努力を大切にしているそう。

企業、政府、投資家、市民など、多様なステークホルダーを巻き込みながら議論を重ねていくという姿勢は、オランダ特有の話し合いと妥協に基づく合意形成の仕方や、ほとんど上下関係のないフラットな社会のあり方を象徴しているのでしょう。

写真)ランチで用意されたメニューはすべてビーガン対応。いろんな人が集まる空間だからこそ、誰もが食の制限なく食べられる配慮でもあるのだとか。

その後、ハインスブルックさんのガイドでオフィス内を見学。この建物では極力廃棄物を出さない取り組みが行われており、オフィスのリノベーションの際には、廃材が新たにインテリアの一部として再利用されます。例えばテーブルからソファが作られるなど、まったく違うものに生まれ変わることもあるのだとか。オフィス利用者である従業員の意見も取り入れながら、業者との共創により新たなプロトタイプが生まれています。

写真)オフィス内のあちこちに、廃材でできた家具や照明などが見られる。

オフィス内にはサステナビリティに関するインフォメーションボードや展示が見られ、人々の意識向上を促す意図が感じられます。オランダ国内で3,500名いる従業員のなかにも、サステナビリティの取り組みを真剣に捉えていない人はいるとのこと。サステナビリティ先進国と呼ばれるオランダにおいても日本と共通した課題があることに、参加者たちは驚くと同時に、「日本でも根気よく取り組みたい」と勇気づけられた様子でした。ボードや展示物を利用した日々の”刷り込み”や、関連テーマについて議論をするイベントを毎週繰り返すことにより、従業員にとっても少しずつサステナビリティが日常的なテーマになってきたのがわかる、とハインスブルックさんは話します。

オフィスを見学した後は、NN グループがメインスポンサーを務めるマウリッツハイス美術館を訪問し、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」など、17世紀のオランダ黄金時代の作品をはじめとする歴史的な絵画を鑑賞しました。テキスタイルの製造業を家業とする参加者たちは、絵画以上にカーテンや壁紙などのデザインが気になった様子。

社会の課題に立ち向かう『会話としてのデザイン』

この日は、オランダ南部のアイントホーフェンという街で開催されるダッチデザインウィーク(DDW)へ。このイベントは、国内外から30万人以上の観客を集める北ヨーロッパ最大級のデザインの祭典です。2025年度は、街に点在する110以上の会場で、展示会、講演会、表彰式、ネットワーキングイベント、セミナー、ワークショップなど、幅広いプログラムを提供。「過去・現在・可能性」をテーマに、2,600人以上のデザイナーたちがそれぞれの視点から描く未来のかたちが紹介されています。

写真)ガイド付き自転車ツアーで街中を移動する参加者たち。

参加者たちは自転車で複数のロケーションを巡るガイド付きツアーに参加しました。まず訪れたのが、光、空気、海の深淵、菌類のような不可視の世界をテーマとした展示「Invisible Matters」。自然界や社会の中に存在しながらも、私たちの感覚には捉えにくい“見えない現象”をデザインやテクノロジーで表現し、現代社会の課題に挑む7つの作品が紹介されています。

写真)身の回りにある「菌」を可視化したVR体験の様子。

街の中心にある商店街もDDWのロケーションの一つとなっており、地盤沈下をテーマとした装置が展示されていました。アーティストのミシャ・ファン・デル・モーレンさんは、特殊な装置によってオランダ国内の砂地の高さを測り、特に水害が懸念されるリスクエリアをマッピング。訪問者には「リスクエリアに撒いてほしい」という依頼とともに、小瓶に入った砂と説明書が手渡されました。これには抽象的な課題を可視化する意図や、小さなアクションでも、多くの人が協力により大きなインパクトを生み出せるというメッセージが込められています。

写真)「リスクエリアに撒いてほしい」という依頼とともに、小瓶に入った砂と説明書が手渡された。

中心街を離れ、運河沿いを少し走ると現れたのが、De Caai(デ・カーイ)と呼ばれる建物。もともとは大手乳製品メーカーの工場だった場所が、イノベーションとデザインによって食とウェルビーイングの発展を促すリビングラボとして生まれ変わっています。

写真)テーブルの上にあるのは、農業と人の共存をかたちにした模型。

ここで行われていた「Build Tomorrow」という展示では、マテリアルや技術、人と農業の共存、そして都市と自然の共存など、サーキュラーで健やかな環境づくりのためのリサーチプロジェクトが発表されていました。デザイナーが農家や建築家、環境団体などの専門家、自治体、市民と協力することにより、具体的かつ実践的な提案が生まれています。

この展示について、キュレーターのパスカル・ルブークさんは「新たな提案をしつつ、”会話としてのデザイン”、つまり議論のきっかけとなるデザインを見せている」と語りました。完成度や美しさを重視する日本のデザインのあり方とは異なり、ここでは新しい視点を投げかけることや、議論を生むこと、行動を促すことがデザインの中核となっています。デザイナーがさまざまなステークホルダーをつなぎ、社会装置を作るという構造です。

写真)都市と自然の共存をテーマにした展示。

デザインによる価値の循環

アイントホーフェンには、オランダを代表するデザイナーの一人であるピート・へイン・イークのギャラリーやショップ、スタジオなどを兼ねた複合施設もあります。こちらもDDWの会場の一つとして多く人で賑わっていました。

写真)DDWの展示会場の一部となっていたピート・へイン・イークのギャラリーには、オランダらしいビビッドな色調の家具が。

「デザインにおけるディテールへのこだわりが衝撃的」と、展示されていた家具の数々を真剣な眼差しで見ていたのは、建設資材卸業・株式会社ダイマルの三代目、西塚卓郎さん。「まだ使える古材や古家具が大量に処分されていく現実に、強い違和感ともったいなさを覚え、だからこそ、単なる”回収”や”収集”ではなく、”救出”と呼び、価値ある素材たちを何とか未来につなぎたいと考えた」という西塚さん。

写真)古材や古家具の回収・収集を”救出”と呼ぶ西塚卓郎さん。

2021年に地域に眠る古材・古家具を救出し、リユース・リペア・アップサイクルによって新たな命を吹き込む取り組みとして「tsunagu」を立ち上げ、古材ブランド「伊勢古材」、古家具ブランド「yomeiri」を展開しています。次の世代のために日本の木を残すことを考え、売上金の一部は植林や木育活動に寄付しているそう。

社内での理解・支持の不足や、廃材利用が“ビジネス価値”として認識されにくいという課題をもち、サーキュラーエコノミーの先進事例や海外デザイナーとの共創を通じた価値の循環方法に関心をもって本ツアーに参加したという西塚さんは、ピート・へイン・イークの廃材を使った家具に興味津々。自由日にこの複合施設を再訪し、たまたま屋根を修理していた(!)ピート・へイン・イーク本人に出会うことができたのだとか。

写真)ピート・へイン・イークのギャラリーからは、工場内の作業の様子を見ることができる。

デザインやテクノロジーとともに発展した街、アイントホーフェン

その後、アイントホーフェンを拠点とするスペイン人アーティストのナチョ・カルボネルさんのスタジオを訪問。その作品は、日本の2121 デザインサイト、フランスのFNAC(フランス国立現代美術基金)、サンフランシスコ近代美術館(MoMA SF)、シカゴ美術館、アメリカのミント美術館など、世界中の美術館に収蔵されています。

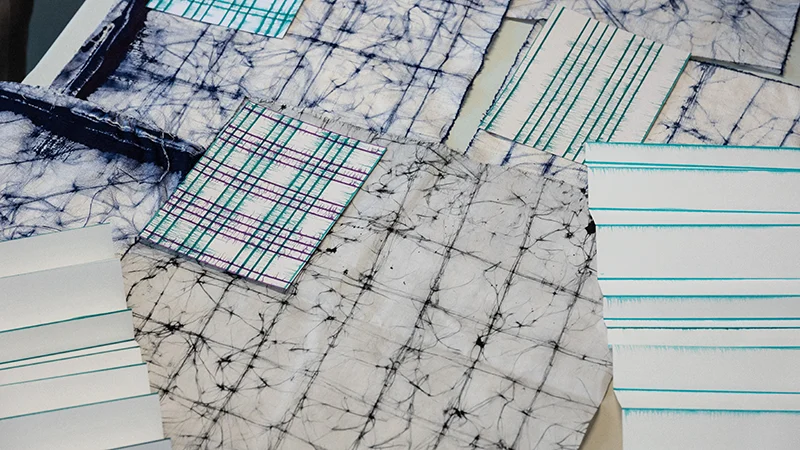

“生きている有機体”と表現されるナチョさんのオブジェは、実験的な技法と自然素材が融合した、独特なテクスチャーをもつものばかり。制作の際には、素材からコンセプトが生まれる場合もあれば、その逆の場合もあるそう。作業場に無造作に置かれていた、素材の実験により生まれたサンプルの数々から、「子供のような好奇心をもっている」というナチョさんの飽くなき探求心が伝わってきました。

制作をするときは、作品が置かれる空間を基盤とし、二度同じものは作らないのだそう。一方、制作の依頼を受ける際、クライアントの要望の多くは「以前の作品と同じものが欲しい」というもの。そこで“未来の作品”をクライアントがイメージできるよう、サンプルを見せながら話し合うことで作品が生まれるそうです。

ナチョさんがデザインアカデミー・アイントホーフェンの学生としてこの街にやってきた2000年頃、国際的大企業であるフィリップスの本社がアムステルダムに移転したことにより、多くの人が職を失い、街はアイデンティティをなくし低迷期にありました。

ナチョさんは、当時空っぽだった建物でイベントや展示を行っていたそう。彼の現スタジオも、かつて産業地区だった場所にあります。こうしたアーティストやデザイナーなどによるクリエイティブな街の活用や、デザインアカデミーや工科大学のような教育施設、DDWにも支えられ、その後アイントホーフェンは「産業の街」から「デザインとテクノロジーのハブ」へと変貌を遂げています。

産業の再生と共創のエコシステム

ツアー3日目となるこの日の朝は、欧州最大の貿易港として知られるロッテルダム港へ。港内のワールハーフェンと呼ばれる地区に、イノベーションのホットスポットとして注目される「RDM」があります。

RDMは20世紀初頭に造船所として誕生し、この一帯は造船を中心とした街として発展していきました。1970〜80年代まで造船と船の修理が行われていましたが、その後賃金の安い外国に生産が移り、街も衰退。1983年から20年ほど放置された建物をロッテルダム港湾公社が買取り、企業や教育機関を誘致。現在この場所には、イノベーションに取り組む60社を超える企業、教育機関、そして高度な試験・研究施設が集まっています。

写真)造船所RDMの跡地がイノベーションのホットスポットとして生まれ変わっている。

RDMの「イノベーション・ドック」と呼ばれるエリアには、港の発展や未来に関連したスタートアップ企業のためのシェアオフィスがあります。

そんな企業の一つであるUrban Reef(アーバン・リーフ)では、アルゴリズムを利用して自然の中にある複雑なエコシステムをコンピューターで再現し、デザインに落とし込む研究をしています。創業者のマックス・ラトゥールさんは、さまざまなプロトタイプをもとに研究の過程や今後の展望について説明してくれました。企業の活動状況に合わせて使用スペースを拡大・縮小できる柔軟な契約形態や、企業同士が互いに刺激し合える環境、港の担当者による企業のPRなど、この場所を利用するメリットはいくつもあるのだそう。

写真)Urban Reef創業者のマックス・ラトゥールさん(左から二人目)。

広々とした元工場の建物内には、さまざまなデザインのオフィスが置かれています。船荷の上げ下ろしの際に波の影響を緩和するための機械、堤防の強化や珊瑚礁の回復のための建材、水素を使ったバッテリー、ハイパーループ(真空チューブ電車)、船上で使える3Dプリンター、水上建築など、多岐にわたる最先端技術の研究の現場を間近で見ることができました。

端材から生まれた新しい価値を欧州へ

イノベーション・ドックでさまざまな事業を目にした後、「オランダ人のサステナビリティに関するアイデアはもっと規模が大きく、自分のやっていることはなんてちっぽけなんだろうと感じた」と振り返ったのは参加者の岩川宏治さん。

岩川さんが三代目として先代から引き継いだ大徳木管工業株式会社は、大阪にある1960年創業の産業用製品のメーカー。半世紀以上にわたって育まれてきた木材加工技術を用い、木管や電線ドラムなど製造しています。

実は2009年に全日本スノーボード選手権ハーフパイプ部門で優勝し、プロスノーボーダーとして活躍した経歴をもつ岩川さん。28歳で大徳木管工業株式会社に入社し、1年間はプロ競技者と二足のわらじで活動していました。ご自身の性格を「猪突猛進・プラス思考・快楽主義」と表現する岩川さんは、オランダ滞在中もタイトなスケジュールの合間を縫って、興味を持った場所へ軽やかに足を運ぶ行動力が印象的でした。

スノーボードで培われたという自由な感性と、大学で専攻した幼児教育の知識を活かし、岩川さんは2020年に木製玩具「coconos(ココノス)」を発売しました。積み木とビー玉転がしが合体したこの玩具には、産業用製品の製造技術、そして製造過程で出た上質なドイツ産ブナ材の端材を使用。岩川さんは現在、このブランドを欧州での販売拡大に取り組んでいます。

写真)興味をもったことに自由に突き進んでいく岩川宏治さん。

さまざまな人生が交差する場所

その後ロッテルダム名物の水上タクシーに乗って向かった先は、2025年5月にオープンしたばかりの、“移民の歴史”をテーマとした美術館「Fenix(フェニックス)」。ヨーロッパ有数の移民都市として知られるロッテルダムは、現在170以上の国や地域の人々が暮らし、かつてはかの有名なアルベルト・アインシュタインをはじめ、何百万人ものヨーロッパ人が北米へ向けて旅立った出発点でもあります。

写真)”旅”を象徴する螺旋階段をのぼってたどり着いた屋上からは、ロッテルダムの街が一望できる。

100年の歴史をもつ建物は、旧倉庫の骨格を残しつつも、中央に追加された”竜巻“と称される巨大なステンレススチールの螺旋階段によって近未来的な雰囲気を醸し出しています。複数の階段が交差したり離れたりしながら上昇する構造は、”出会い”や”別れ”、そして”選択”を象徴しています。

館内には、世界中のアーティストによる作品や歴史的資料が展示されています。近年、世界各地で激しい政治的な議論の的となっている移民問題。このミュージアムは、移民の歴史を「記憶する場所」であると同時に、理想の未来のあり方を考える場所でもあります。

日常の延長線上にあるサステナビリティ

ロッテルダムは、日本にも馴染みのあるブランド「Susan Bijl(スーザン・ベル)」の拠点でもあります。創業者兼クリエイティブダイレクターのヴィンセント・ファン・ダインさんに迎え入れられ、ブランドの活動や歴史についてショップ内でお話を聞きました。

写真)ユニークかつわかりやすいSusan Bijlのショップ看板。

今年で25周年を迎えるこのブランドは、ヴィンセントさんのパートナーであるスーザンさんが「自分の普段使いのバッグが欲しい」と思い立ったことから始まりました。バッグに使える、強くて軽い素材を探していたところ、カイト(凧)のお店に出会い、生地のサンプルを購入。さまざまなデザインを作ってみた結果、色の組み合わせを変えられる現在のデザインに落ち着きました。もともとサステナビリティを意識していたのではなく、様々な用途に使えるバッグを作ることで、サステナブルな商品が完成したのだそうです。

写真)ショップでは自社製品だけでなく、自分たちが”いい”と思うものをセレクトして扱っている。

生地には一部リサイクルのナイロンを使い、一つひとつの製品を長く使ってもらえるよう、タイムレスで丈夫なデザインにこだわっています。購入した製品を「10年は使ってほしい」と話すヴィンセントさん。最近は自然素材の使用も模索しているのだとか。

2025年にはポール・スミスとのコラボレーション商品第二弾を発表したほか、日本のウェブショップを立ち上げるなど、彼らの活躍の場は広がるばかりです。

写真)ポール・スミスとのコラボ商品を私物として使っていたヴィンセントさん。

市場に見る現地のトレンド

Susan Bijlショップに続いて、街中のお店や老舗デパートを見学。テキスタイル製品や玩具など、地元の人にどんな商品が受け入れられているのか、参加者それぞれの目線で市場調査をしました。

最後に向かったのは、最新のトレンドが感じられる人気の通りに佇むセレクトショップ「MONO JAPAN STORE(モノ・ジャパン・ストア)」。約100㎡の広々とした店内には、現地の市場にマッチする、質の高い日本の衣食住製品が並んでいます。

写真)自然光が差す明るい店内をオーナーの中條永味子さん(左)が案内してくれた。

このショップは、日本のクラフトやデザインプロダクトに特化した展示・即売会「MONO JAPAN」の主催者である中條永味子さんが2024年に創業。海外に店を構えるという共通の目標をもったCOQ、Mature ha.、Tatsumi Europe、Crafting Commons、POLSの5社とのパートナーシップにより運営されています。消費者の声を日々聞くことで、展示会よりさらに解像度高く、現地消費者のニーズや傾向が把握できるようになったのだとか。

オランダで5日間を過ごした参加者たちは、カラフルな色合わせやビビッドな色調など、独特な色遣いが特に印象に残った様子。「北欧デザインでも見られるように、日照時間が短いからこそ、一生懸命明るい色を取り入れているのでは?」という考察も一理ありそうです。

“協業の先”を見据えた対話

この日の夜は、オランダで活躍するアーティストやデザイナーたちを交え、ツアー参加者のためのネットワーキングディナーを開催。それぞれの活動を紹介し、互いの関心や課題について話し合い、インスピレーションやヒントを与え合う場となりました。

写真)(左から)ローラ・ルフトマンさん、ブリット・フェーホフさん、山本紗弥加さん(BCXSY)など、オランダで活躍するデザイナーやアーティストがネットワーキングディナーに駆けつけてくれた。

ツアーを通して、さまざまなクリエイターに出会った参加者たち。”クリエイター”と一口に言っても、経営者、デザイナー、アーティストなど、彼らのビジョンや価値観は異なります。今後の協業を考えるにあたり、「作ったものが”作品”で終わってしまうのか、それとも商品としてカタチにできるのか、相手を見極めなければいけないと思った」と鋭い洞察力を見せたのは、小嶋織物株式会社の4代目、小嶋恵理香さん。

織物の産地として名高い京都・木津川で1932年に創業した小嶋織物は、織物壁紙やふすま紙の製造販売を手掛けています。織物の襖紙・壁紙の製造者は全国に数える程度しか残っておらず、なかでも糸づくりから紙と貼り合わせる作業まで一貫して行なっているのは小嶋織物だけ。著名な場所でも使われています。

写真)協業相手であるサミラ・ブーンさん(左)とデザインを練る小嶋恵理香さん。

元々は家業を継ぐことに関心がなかったという小嶋さんは、会社に入って自社製品の面白さに気づき、4代目を目指すようになったといいます。現在日本で使用されている壁紙の約99%がビニール素材で作られているなか、小嶋織物では、調湿機能や通気性に優れ、人体にも環境にもやさしい天然素材を使った技法を守り続けています。

「オランダでサステナブルな建築のヒントを得たい」と意気込む小嶋さんは、オランダと東京を拠点とするデザインスタジオ「STUDIO SAMIRA BOON(スタジオ・サミラ・ブーン)」とペアを組み、エヌエヌ生命が運営する日蘭協業支援プログラム「MONO MAKERS PROGRAM(MMP)」の2025年度最優秀賞を勝ち取っています。絶え間ない素材・製造技術の研究と自由な発想によって唯一無二なデザインを生み出すSTUDIO SAMIRA BOONとの協業がどのような成果をもたらすのか、期待せずにはいられません。

“ろうけつ染めでしか作れない”という逆転的発想

フリータイムが設けられた四日目は、視察や市場調査、商談など、各参加者がそれぞれ目指す場所へ。この日、Studio Lena Winterink(スタジオ・レナ・ウィンテリンク)との協業によりMMP審査員特別賞を獲得した京都染元しょうび苑の上林央佑さんは、レナさんのスタジオを訪れました。

写真)協業相手のレナ・ウィンテリンクさん(右)にろうけつ染の説明をする上林央佑さん。

1963年創業の京都染元しょうび苑は、1200年以上の歴史を持つろうけつ染めの技術を京都で継承しています。ろうけつ染めは、溶かした蝋を刷毛で生地に塗り、布を優しく揉んだり曲げたりすることで、蝋に小さなひび割れを作る技術です。そのひび割れから染料が染み出し、稲妻のような繊細な線が織りなす独特な模様が生まれます。

写真)稲妻のような繊細な線が織りなす独特な模様が特徴のろうけつ染。

現在、ろうけつ染めを続けている工房はほんの一握りで、京都で広幅の生地を染めることができるのはしょうび苑のみ。3代目となる上林さんは、日本の伝統産業を文化的ラグジュアリーとして世界へ広めることをミッションに、海外インバウンド、アウトバウンド、アーティストコラボレーションを担当。世界的なデザイナーズブランドとのコラボレーションも手がけています。「100年後も、人からも自然からも愛され続ける染色を行い続けること」がしょうび苑の役目であると上林さんは言います。

レナさんのスタジオを訪れ、商品開発のための打ち合わせを終えた上林さんは、「シンプルに楽しかった」と顔をほころばせました。ろうけつ染めは、熱を使うため使う生地などが制限される特殊な技法ですが、「この技法でもできることはなんだろう」と考えるのではなく、「ろうけつ染めでしか作れないデザインでプロダクトを作りたい」というレナさんの逆転的発想に、「そうやって価値を作るんだ!」と気付かされたそう。

命を守るスキルを地域の人々に

川や運河が多く、海抜の低いオランダでは、水泳は「命を守るスキル」として非常に重視されており、全国統一の水泳技能認定制度が設けられています。愛知県岡崎市にあるスイミングスクール・岡崎竜城スイミングクラブの取締役を務める大森玲弥さんは、フリータイムを使ってオランダのスイミングプールを訪問しました。

岡崎竜城スイミングクラブは1973年に創立され、現在は岡崎市内に2校、アメリカ・テキサス州ダラスに1校を展開し、会員数は約3,000名。水難教育、障がい者水泳、地域貢献に注力し、地域に根ざした運営を継承する3代目の大森さんは、教育・福祉・地域社会をつなぐ視点からスイミングスクールの運営に取り組んでいます。

写真)動画で水泳レッスンの様子を見せる大森玲弥さん。

大森さん曰く、日本ではプールの老朽化により水泳の授業をやめてしまう学校が増え、また新型コロナの影響により泳げる子どもが減少している現状があるのだとか。「スポーツとしてだけでなく安全のためのスキルとして水泳を教えたい」という熱意のもと、着衣泳の指導や、地元の親や子への無料レッスンの提供など、さまざまなかたちで取り組んでいます。また身体・知的障がい者向けの水泳指導や男女兼用水着の取り入れなど、先進的な取り組みを行っています。

地元のプールを視察した大森さんは、そこで発見したさまざまなグッズを見せてくれました。一人ひとりの泳力に合わせて浮力を調節できる浮き具や、自閉症の子に練習内容を絵で説明するためのカード、伝統工芸品で作った記念品、温かみのあるイラスト入りの賞状など、教育・福祉・地域社会の観点から、すぐに実践できそうな多くのアイデアが得られたようです。

写真)手作りの浮き具やオリジナルの賞状など、地元のプールでもらってきたアイテムを紹介。

サステナビリティのかたちは一つではない

今回ツアーに参加した5人は、オランダで得たいものを明確にもってやってきて、「この経験をどう自分の事業に生かせるのか?」を常に意識していたように見受けられました。それぞれの異なる視点から気づき、感じたことを共有することで、その学びはより深いものになったようです。

写真)岩川さんが「『端材でこんな素晴らしいものができるのか』と泣きそうなくらい感動した」という木の作品。

サステナビリティを追求することは、完璧を目指すことではありません。なぜなら、そこには正しい答えがないから。オランダで訪れた先にも、人の数だけサステナビリティのかたちがありました。

「なぜ私たちが参加できたのか、なぜ投資してもらえたのかを考えていかなければならない」と、強い使命感とアントレプレナーシップを見せた今回の参加者たち。「パズルのピースをもらった。それらを組み立てるのは日本」という言葉を残していった彼らに、本ツアーで得た学びと出会いを忘れずに、それぞれが描く“理想の未来”に向かって歩み続けてほしいと願います。

NN

NN