制度を活用する企業が急増!企業版「ふるさと納税」のしくみとメリット

- 税制・財務

- 専門家に聞く

- 地方創生

瀬戸内海に浮かぶ小豆島。その美しい自然の中で、オリーヴ事業に止まらず、“歓光“による地域の活性化を目指す、小豆島ヘルシーランド株式会社(以下、ヘルシーランド社)2代目代表取締役社長の柳生敏宏氏に話を聞いた。

この島には「妖怪」が棲んでいる。のっけから何を言い出すのかとお思いだろうが、この目で見たのだから仕方ない。そう、小豆島には確かに「妖怪」がいる。

「妖怪」が棲んでいるのは、土庄町(とのしょうちょう)の古民家、4軒。恐る恐る中を覗けば人を喰らう「ドデカ妖怪」から、SNSのいいね!を集めるコミカルな「現代の妖怪」まで。

約700年前、海賊の襲撃から住民が身を守るために作られたという、入り組んだ迷路のようなまち並みの中に佇む、この妖怪の棲み家。その名を「妖怪美術館」という。その仕掛け人こそ、今回我々が会いに行った柳生氏だ。

とにかく島はオリーヴの木が目に付く。さすが、オリーヴの島だ。1985年(昭和60年)創業の小豆島ヘルシーランド株式会社。前身は祖父が興した「柳生商店」。LPガス、酒類、食品、飲料販売がメインだった。現在もその屋号を使っている。地域の人々の毎日の暮らしに貢献するという祖父の創業の思いを大事にしているからだという。

同社のメイン事業は「オリーヴの森事業」だ。抗酸化作用が高いオリーヴ葉エキスを使用した健康食品、そして、自慢の食用エキストラヴァージンオリーヴオイルなどを扱う。しかし、主力商品は美容用の自然派スキンケア・ボディケアブランド「ジ・オリーヴオイル」シリーズだ。「長年、小豆島のオリーヴオイルしか顔に塗ったことがない」という作家の宇野千代さんの言葉に触発され、25年前に開発された。全国だけでなく、台湾をはじめアジア圏でも根強いファンを持つ。

写真)「ジ・オリーヴオイル(右)」

2020年新型コロナウイルス感染症拡大の打撃はどの企業にとっても大きかった。もちろん、ヘルシーランド社も例外ではない。

「美術館やツーリズム事業など観光部門は大きな打撃を受けた。しかし、売上の90%は通販なので、そこでなんとか維持できた」

e-コマースなどない時代から、通信販売で確固たる地歩を固めていた。だからこそ、この危機を乗り越えることができたのだ。

その柳生氏の願いは「300年続くオリーヴの森をつくる」ことだ。オリーヴは有史以前から人類とともにあった。食と美、健康の3要素を兼ね備えたオリーヴ。柳生氏は、「心と身体の健康」が事業の軸だと明言する。人々が生き生きと暮らすためのエネルギーを与えるために、美容、食、文化など様々な方面からアプローチをかけている。

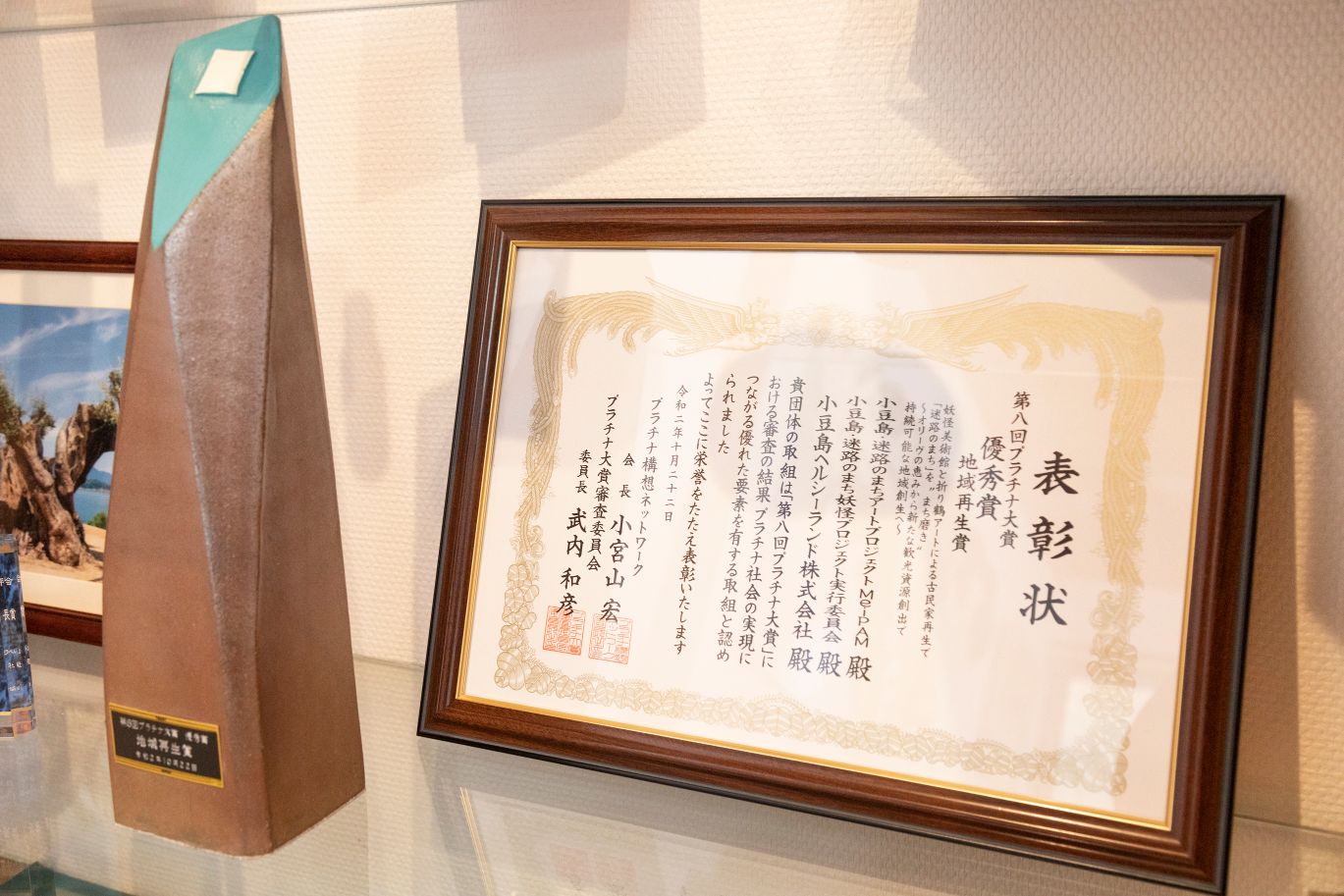

そうした中、ヘルシーランド社の活動が社会で評価される出来事があった。多様なアイディアで地域の課題解決に向け、高齢化、環境、産業・雇用の3つの側面から問題解決を目指す新しい社会像である「プラチナ社会」のモデルとして取り組みを称える「プラチナ大賞」(注1)の「地域再生賞」を受賞したのだ。

今回の取材を申し込んだのも、この受賞がきっかけだった。

「リスクをとってやっていることが社会的に評価されたのは、とても嬉しかった」と話す柳生氏。受賞後、行政や島の宿泊施設などから連絡が入るようになり、今後のビジネスにとって「追い風になった」。

具体的にどのようなプロジェクトを進めたのか。

「心と体の健康を追求して小豆島の発展に寄与する」。創業以来すべての事業の核としてきたこの社是に基づいて、オリーヴ事業とともに注力しているのが地域資源とアートを活かしたヘルシーランド社の「地域事業」である。

かつて賑やかだった土庄本町の商店街は、若者が減少し高齢化が目立ってきた。そこで、創業者で先代の柳生好彦氏を中心にアートプロジェクト「MeiPAM(メイパム)」を立ち上げた。古民家再生とアート、人、文化を掛け合わせ、島本来の輝きに磨きをかけようというものだ。

前述した「妖怪美術館」はそのプロジェクトの一つだ。2018年に美術館をリニューアルしたら、2019年には町に10万人以上(2013年比で5倍)が訪れた。商店街の消費額は1億円も増加。妖怪画家でもある、柳生家長男の忠平氏の創作力が背景にあることは間違いない。

美術館の次は、ナイトツーリズム、モダンアートの展示、イラストコンテストなどを次々開催。町のまるごとアート化は、唯一無二のスポットとして新たな観光地と生まれ変わった。12月から「妖怪bar」もオープン。コロナ禍で「迷路のまちナイトツーリズム」における「夜の妖怪美術館」、「妖怪bar」も2週間の臨時休業を余儀なくされたが、12月24日には万全の感染予防対策を講じて再開した。

妖怪美術館を案内してくれた佐藤秀司さんは福島から来た。元テレビマンであり、インターネットメディアの経験もある。2013年に島に移住してから、ヘルシーランド社の地域事業創造部マネージャーとして活躍している。最初は30人ほどのメンバーも、現在は120人くらいにまで増えた。島に縁もゆかりもない人々が町のブランド化に実に楽しそうに関わっているのを見て、都市部から地方に人が移住してくる、いわゆる「I(アイ)ターン」の効果を目の当たりにした。

「今まで独自でやっていたが、観光協会や周りのホテル、飲食店も、皆で小豆島を盛り上げようという雰囲気になってきた」

柳生氏に海外戦略に聞いてみた。現在、フランスにある生産組合と、オーストラリアにある農園の2カ所と提携している。美容に強いフランスでは、現地で製造した製品を販売しており、台湾同様、人気を誇っているという。

また、日本のオリーヴ収穫時期が10~12月なのに対し、オーストラリアでは6~7月である。「収穫の季節が逆で、お客さまに年間を通して旬のオリーヴをお届けできる」ことが最大のメリットだ。

どちらも同世代の2代目が現経営者であり、話が通じやすいことから一緒にやることにしたという。未来に向かってオリーヴ産業を育てていくための国際的なネットワーク作り、今後も続けるつもりだ。

来年もコロナ禍は続く。だからといって手をこまねいているわけにはいかない。柳生氏はさらなる島の活性化を視野に入れる。まずは、オリーヴの森の開発だ。

「密にならずに、エンジェルロードが一望できるところがある。そこにテラスをつくり、生命力を取り戻してもらえる場所を提供したい」

エンジェルロードは、天使の散歩道とも呼ばれ、1日2回、干潮時に現れる砂の道。大切な人と手をつないで渡ると、砂州の真ん中で天使が舞い降りてきて、願いを叶えてくれると言い伝えられ、「恋人の聖地」として知られる。

そこを一望できる高台に現在テラスを建設中だ。そのわきには、スペイン・アンダルシアからはるばる運んできた「樹齢千年のオリーヴ大樹」がある。将来的にはレストランや滞在施設を作ることも視野に入れている。

「島に持ってきたときは実がそんなにならなかったが、今では100キロ近くも収穫できるようになった」

そう話す柳生氏は本当に楽しそうだ。

まるでハワイの島のような異国情緒溢れる小豆島。きっと近い将来、多くの観光客が戻ってくるに違いない。

「瀬戸内海で島巡りなどがスムーズにできるよう、海上タクシーを呼べるアプリ開発などもしている」

2、3年後、もしかしたら空飛ぶタクシーで人を運んでいるかもしれない。

「小豆島になかったネットワークを使って、様々なことやりたい」

実際、アイディアが次々と湧いてくる。その意気込みは聞く人を熱くする。聞いていたら、またワクワクしてきた。

家業を継いだ柳生氏はまだ40代前半。事業承継についてどんな考えをもっているのか、聞いてみたらこんな明確な答えが返ってきた。

「細胞と一緒で常に若返り、繋げていくということかな、と。若返らないと企業は続かない、ということを実感している。承継者を見つけるのもまた、社長の役目だと思う」

自宅はオリーヴの森のど真ん中。子どもには日常的にオリーヴの木に触れてもらい、仕事をやっているところを見せているという。が、子どもに継がせることは前提ではないときっぱり。

「(承継するのは)やりたいことがある人が一番いい。ない人がやっても何にもならない。やりたいことがあるから頑張れる」

「みなさんもこの島に別荘建てたらどうです?ワーケーションに最適ですよ」

最後に柳生氏はそう笑った。

注1)プラチナ大賞 (プラチナ構想ネットワークより)

プラチナ大賞運営委員会とプラチナ構想ネットワーク(会長:三菱総研小宮山宏理事長)が主催。

目的:

未来のあるべき社会像として描く「プラチナ社会」のモデルを示すことを目的に創設。イノベーションによる新産業の創出や、アイディア溢れる方策によって地域の課題を解決し、「プラチナ社会」の目指す社会の姿を体現する取り組みを称え、広く社会に発信することを通じて、「プラチナ社会」実現に向けたビジョンや具体的なアクションの理解・浸透を図るもの。

【クラウドファンディング実施中】

この記事は参考になりましたか?