資産運用の基本「リスク・リターン」とは?しくみや考え方のコツをやさしく解説

- 専門家に聞く

新型コロナウイルス感染症による混乱が収束しない昨今、国内サプライチェーンの中で親事業者が下請事業者と十分に協議しないまま、納期遅れを理由に一方的に取引を停止したり、適正なコスト負担を伴わずに短納期発注を強いるなどの事例があるようです。このような対応は世界的な感染症拡大という不可抗力事由に起因する負担・不利益を親事業者が下請事業者に一方的に強いるものであって、経営基盤の弱い下請等中小企業に重大な悪影響となる可能性があります。

このような現状を踏まえ、公正取引委員会および中小企業庁は、2020年5月に、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます)の規律を踏まえ、新型コロナウイルス対応に関連した問題ある行為を「新型コロナウイルス感染症拡大に関連する下請取引Q&A」(以下「下請取引Q&A」といいます)としてまとめ、これを連名で公表しました。

本記事では下請法についての基本理念を踏まえつつ、下請取引Q&Aの概要および留意点について簡単に解説します。

下請取引Q&Aは、下請法という法規範を中心に、問題ある取引行為に対する当局の考え方を示したものです。そこで、まずは下請法とは何かについて簡単に触れておきます。

下請法とは、事業者間の一定の取引(物品の製造または修理の委託取引、情報成果物作成の委託取引、役務提供の委託取引)について、委託者が受託者に比して一定以上の企業規模にある場合(下表参照)、委託者たる親事業者に一定の義務・責任を課すことにより受託者たる下請事業者を保護する法律です。同法違反をしている親事業者に対しては、行政当局から行政指導がされるだけでなく、悪質な場合には刑事事件として起訴されて刑事罰が科される可能性もあります。

下請取引Q&Aは、新型コロナウイルス感染拡大に起因する取引行為のうち下請法等の法規範に照らして不適法・不適切となり得るものをピックアップしつつ、これらに対する当局の考え方やアドバイスを示したものです。

具体的には、下請取引Q&Aは、下請法に抵触し得る取引行為を、

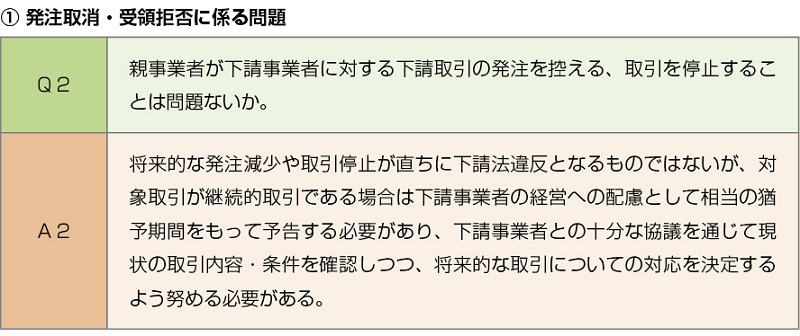

①発注取消・受領拒否に係る問題

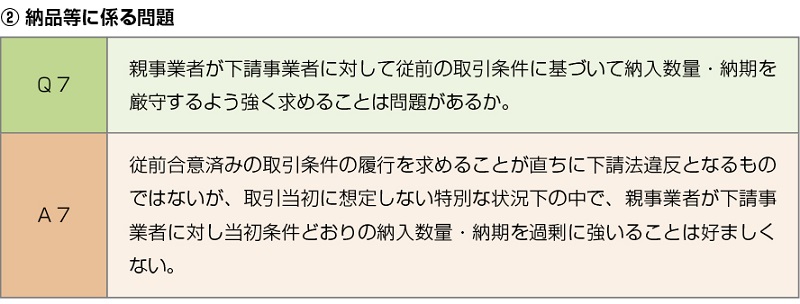

②納品等に係る問題

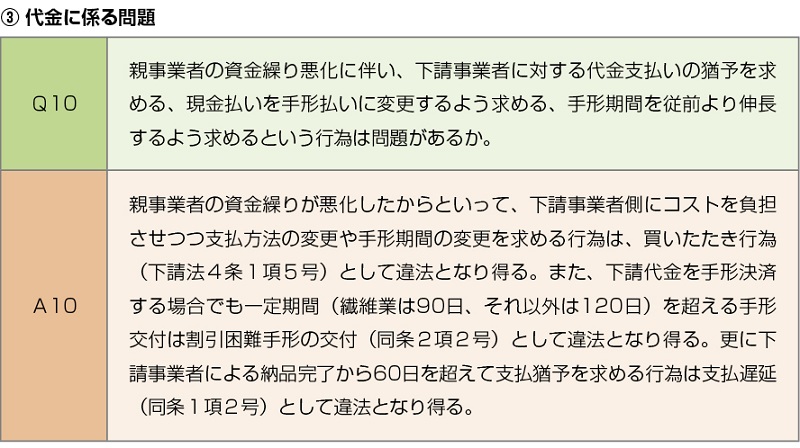

③代金に係る問題

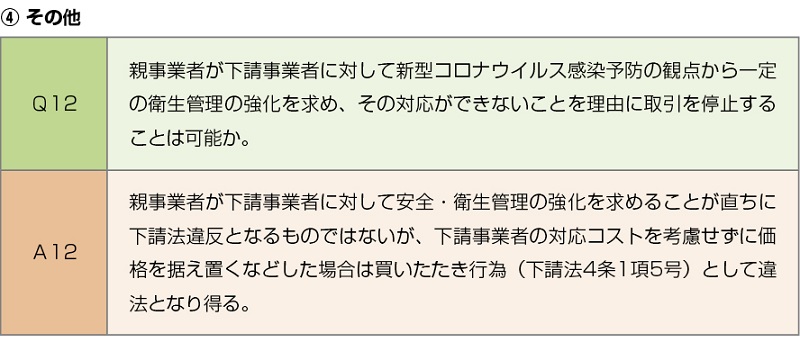

④その他

と4つに大別し、それぞれ3~4個のQ&Aを設け、ケーススタディを通じて正しい考え方や適切な対応の指針を示しています。

この下請取引Q&Aを参照すれば、親事業者側は新型コロナウイルス対応を理由とする下請事業者への行為について許容される範囲を事前に概ね予測することができますし、下請事業者側は親事業者側から当該理由で何かしらの対応を求められた場合にどう処理するべきかを概ね判断することができそうです。

本記事では下請取引Q&Aの全てを解説することはできませんので、特に留意するべきQ&Aをいくつかピックアップします。

上記のピックアップしたQ&Aも含め下請取引Q&A内で示される共通の考え方は、新型コロナウイルス感染拡大に関連する対応として親事業者側で正当とする理由があったとしても、下請事業者側の都合を考慮しないで一方的な要求を行うことや下請事業者側に対応コストを一方的に負担させることは基本的に許容されないということです。

したがって、下請取引Q&Aを踏まえた場合、親事業者が新型コロナウイルス対応名目で下請事業者に何かしら要求や負担を求める場合、まずは下請事業者に対して協議を申し入れ、同事業者から一定の理解を得る努力が不可欠でしょう。

他方、下請事業者側は、親事業者からこのような協議申入れがあればこれに真摯に対応し、協議申入れがない場合は「まず協議するべきであること」を指摘するという対応となるでしょう。

なお、下請事業者から上記指摘を受けても親事業者が協議なく一方的要求を繰り返すようであれば、下請事業者としては当該事実経過がわかる資料を踏まえて公正取引委員会や中小企業庁に相談する等の対応が考えられます。その相談の結果、親事業者の対応に問題が認められる場合、当局から是正勧告等がされる可能性は相当程度あると思われます。

下請取引Q&Aについてごく簡単に解説しました。下請法による規律は伝統的なものではありますが、新型コロナウイルスによる未曾有の経済混乱の中その存在意義が再確認されているものと思われます。この経済混乱は言わば不可抗力事情であり、これにより生じる不利益は社会全体で負担されるべき事柄です。

下請取引Q&Aの根底には、このような不可抗力に伴う不利益を事業者間の力関係を背景にして親事業者が下請事業者に一方的に転嫁することは、法律的にも常識的にも許されないという考えがあるように思われます。親事業者・下請事業者共に今後の下請取引を検討する場合には、この根底にある理念を踏まえた検討をすることが望ましいと言えるでしょう。

【著者】

梅澤 康二(うめざわ こうじ)

弁護士 弁護士法人プラム綜合法律事務所 代表

2007年3月に東京大学法学部卒業。1年半の司法修習を経て2008年9月に弁護士登録。弁護士登録後は日本の4大ファームの一つであるアンダーソン毛利友常法律事務所で6年間執務した後独立し、2014年8月1日にプラム綜合法律事務所を設立。

専門分野は人事・労務及び紛争・クレーム解決であり、法人・個人に対し幅広くリーガルサービスを提供している。弁護士としてのポリシーは「バランスとクォリティを両立させる」こと。

この記事に記載されている法令や制度などは2020年9月作成時のものです。

法令・通達等の公表により、将来的には制度の内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

この記事は参考になりましたか?