インボイス制度導入でどうなる? 税務調査の方針と留意すべきポイント

- 税制・財務

- 専門家に聞く

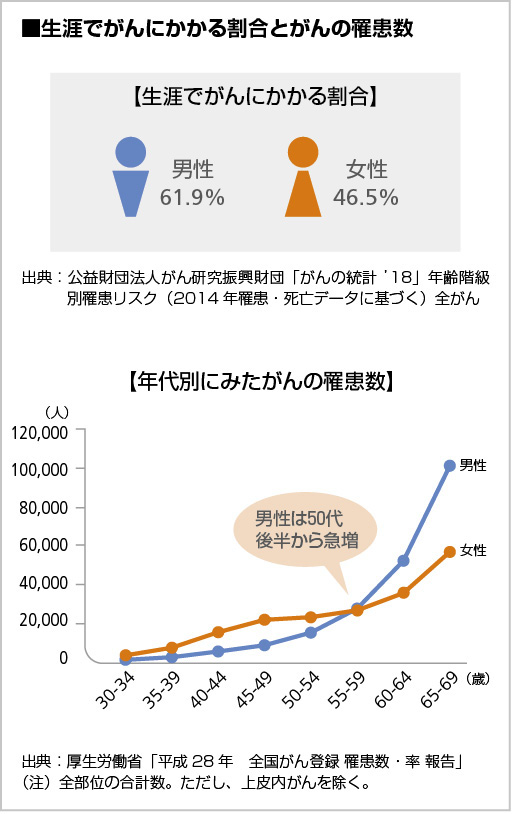

がんは、かつてのように不治の病ではなくなったかもしれませんが、まだまだその治療には多大な時間と費用がかかることが多いのが実状です。中小企業経営者の場合、長期間、会社を不在にすることは会社の存続に関わると言っても過言ではありません。いまや「2人に1人ががんにかかる時代」と言われています。がん=失職、がん=廃業とならないために、がんのリスクへの備えが必要ではないでしょうか。

外科医として13年、東京と福島で働いてきた。参加手術は2,000件を優に超え、書いた死亡診断書は100枚以上にもなった。私の専門は大腸がんを中心とする胃腸のがんだ。とはいえ外科医のカバーする範囲は広く、

◆大腸がんが隣の臓器に食いついていたAさん

忘れられない患者さんがいる。年の頃にして60を少し過ぎた頃だろうか。大柄なAさんという男性は、大腸がんを患っておられた。私はその頃まだ駆け出しの外科医で、主治医はボスが担当していた。私のボスは外科部長という肩書きで、「名医」と褒めそやされるような有名な医師だった。だから、近隣の県はおろか全国から患者さんが集まった。

Aさんはボスの外来を受診したのち、いくつかの検査を受けた。CT検査、大腸内視鏡検査、MRI検査…など丸1ヶ月かけて検査をし、結果が出揃ったところで外科カンファレンス(会議を医者はこう呼ぶ)に提示された。

カンファレンスでの発表役は若手と決まっていたから、私は電子カルテから会ったこともないAさんの検査結果をサマリーにまとめていた。現病歴、既往歴、家族歴といった文章が続き、検査結果の所見をまとめていく。まとめると言っても、どこかに正解があるわけではない。放射線科医が画像を読んだ結果の用紙はあれど、外科医は誰もそれを鵜呑みにせず自分たちの読みでやっていた。だから私も私なりの“読んだ所見”を作り、発表せねばならなかった。

Aさんの所見は難しかった。典型的な症例ではなく、大きな大腸がんが隣の臓器に食いついている、そんな所見だった。私は必死に教科書をめくり、1、2歳年上の外科医に教わりながらサマリーを作っていった。かなりきっちりとまとめたつもりだったが、発表はぼろぼろだった。大勢の外科医からダメ出しを食らい、誤りを指摘され、しまいには「やる気があるのか」とまで言われた。外科のカンファレンスではそれくらい厳しいことを言われるのは日常茶飯事であったから、私は気にせず指摘された点を盛り込んでサマリーを上書き修正した。

◆手術は成功したが、8日目に容態が急変

翌週、Aさんの手術がやってきた。ボスは第一助手に私を指名していた。もう1人は研修医であった。めったにやらない術式の大きな手術だったが、ボスは素晴らしいハサミさばきで、想定時間の7割ほどの時間で終わらせた。どう見ても間違いのない手術であった。

それからというもの、手術後のAさんは少しずつリハビリを行い、とても順調に回復していった。私を含む外科チームは、手術後数日はかなり要注意で経過を診ていたが、その後みるみるお元気になっていく姿に、「もう大丈夫だろう」という雰囲気が広がっていた。

手術から8日目のことだった。土曜日で、朝の回診を終えた私は池袋の街に映画を観に行っていた。映画がクライマックスにさしかかろうとしたまさにそのとき、携帯電話に着信が来た。病院からの電話だ。若い医者には24時間365日、こういう電話が鳴り続ける。もちろん、なんの手当もなしにだ。私はそっと画面を見ると、迷惑にならないようズボンに画面を押し当てて劇場を出た。

◆3ヶ月の入院を経て退院するも人工肛門に

「もしもし」

「中山先生、Aさんが腹痛を訴えておられて、ロピオン(痛み止め)も効かない状況です」

かけてきたのはベテラン看護師だった。もう大腸がんの病棟で10年以上働いているので、下手な若手外科医よりも危機察知能力は高い。すぐ行きます、そう言ってタクシーで病院に戻った。自腹で4,000円ほどかかるが、そんなことは言っていられない。

病院に戻り、Aさんを診察すると明らかにおかしいほどの強い腹痛がある。私はボスに電話しつつ、緊急で検査をオーダーし、車椅子にAさんを乗せて検査室へ連れて行った。結果は、腹膜炎だった。8日前につないだ腸と腸のつなぎ目に、大きく穴があいてしまったのだ。ボスが到着するとすぐにAさんにお話をし、緊急手術となった。私が映画館で電話を受けてから3時間後のことだった。

それからAさんは人工肛門となり、丸々3ヶ月入院をしたのち、リハビリの病院に転院した。長期の入院中、Aさんはたびたび熱を出しては腹に管を入れる治療をされることになった。管を入れるとき、私はよくAさんと話をした。Aさんは少人数でやっている町工場の社長さんだということ、自分がいま工場を離れるわけにはいかないということ、後継者を探そうにも候補がまったくいないこと…。

「体も大事だけど、私にとって工場は命だからね」、そう力なく笑った。

◆再会したAさんの言葉に自責の念が…

Aさんが退院してしばらくした後のこと、私は院内を慌ただしく小走りで移動していた。「中山先生」。外来で声をかけてきたのはAさんだった。お久しぶり、お元気ですか、そんな立ち話をした。見違えるように顔色が良くなっていたので私は安心した。ところが…。

「工場は畳んじゃったんだ」

Aさんの言葉に私は驚いた。命だとまで言っていたのに…、どうにもならなかったのか。明らかに入院期間が長引いたことが原因だろう。申し訳ない気持ちになりつつも、あの治療以外はなかったのだし、ベストを尽くしてこれだから仕方がない、とも正直なところ思った。

◆2人に1人ががんにかかる時代

「2人に1人ががんにかかる時代」と言われる。

なかでも私が専門とする大腸がんは、患者数が一番多いがんだ(下表参照)。がんにかかるということは、もはや“インフルエンザにかかったことがある”と同じくらい、とても「よくあること」になってきている。

そういうことはかなり知られてきたものの、がんにかかって仕事が失われるという話はまだあまり知られていない。がん患者の就労というのは実は大きな問題になっていて、Aさんのような長期入院で失職するケースもあれば、抗がん剤治療のため3週間ごとに通院するようになり、結果として退職せざるをえないという患者さんもいる。

◆がんにかかっても働き続けるために!

我々医者としては“命あっての仕事だ”と思うがゆえ、患者さんの仕事のために治療スケジュールを変更しましょう、などということはあまりない。手術後の経過が思わしくなくて2ヶ月以上の入院になる人は少ないが、それでも一定の割合でいるし、抗がん剤の投与間隔は「このやり方でのみ効果が証明されている」ものがほとんどなので、勝手にペースを変えては効果が保証できない。

とはいっても、がん患者さんはいまも増えているし、これからさらに増えることを考えると、「がんにかかった=離職」という図式は全くよろしくない。そう考え、私はがん患者さんの就労に悪影響を及ぼすものを研究で明らかにし、なんとか離職を減らす試みが医者目線でできないかと考えている。もちろん私だけでなく、厚生労働省なども研究をし、事業者などへ向けたリーフレットの作成をしているが、まだそれほど手が打てているわけではないのが現状だ。

これをお読みの皆さんは、ご自身のこととして、あるいはご自身の会社の従業員のこととして、「がんにかかったが働き続ける」ことについて考えていただきたいと切に願う。社会から断絶されてしまうということも、がんという病の一つの症状である。

※個人情報の保護のため、例に挙げた方の年齢や性別、病状や経過は変えてあります。これは自分のことかとお思いの方がいても、違う方のお話です。

著 者

中山 祐次郎 (なかやま ゆうじろう)

外科医

総合南東北病院外科医長

1980年生まれ。聖光学院中・高卒後2浪を経て、鹿児島大学医学部卒。都立駒込病院で研修後、同院大腸外科医師(非常勤)として計10年勤務。2017年2月から福島県高野病院院長、現在福島県郡山市の総合南東北病院外科医長として、手術の日々を送る。資格は消化器外科専門医、内視鏡外科技術認定医(大腸)、外科専門医など。モットーは「いつ死んでも後悔するように生きる」。著書は『医者の本音』(SBクリエイティブ)、小説『泣くな研修医』(幻冬舎)など。

この記事は、エヌエヌ生命プレミアレポート2020年2月号からの転載です。 この記事に記載されている法令や制度などは2020年1月作成時のものです。

法令・通達等の公表により、将来的には制度の内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

プレミアレポートは、「中小企業サポーター」として、お役に立つ情報をエヌエヌ生命代理店を通じて提供するオリジナルレポートです。生命保険に関連するテーマにこだわらず、経営者の皆さまが気になっている最新トピックや経営のヒントになる情報を提供しています。

この記事は参考になりましたか?