40年築いたお客さまとの家族のような関係をこれからも守り抜く 株式会社日本リスクコンサルタント 代表取締役 小平 義久さん

- 60代-

- 関東

神奈川県三浦半島の南端にある三崎港は、日本有数のまぐろの水揚げ量を誇る。今回訪れた株式会社三崎恵水産は三崎港に数十件あるまぐろ問屋の1社。社長の石橋匡光(まさみつ)氏は、2020年に2代目を継いだばかりだ。驚いたことに、同社は再生可能エネルギーに力を入れている。一体なぜ?その訳を知りたくて、三崎港へと向かった。

石橋氏が会社を継いだのはコロナ禍の真っただ中の2020年。想像しただけでも大変な苦労があったに違いない。しかし、石橋氏は「いい時間だった」と言い切った。

なにしろ最初にやった仕事が、なんと「会社を休業すること」。しかし、それが逆に事業を深く考えるきっかけになったようだ。

まぐろ問屋としてこれまでの仕事は、「観光」と「外食向けの卸売」がメインだった。その需要がコロナで消えた。2020年は約60億円あった年商が半分の約30億円になった。危機的状況ではあったが、売り上げが減った分、原材料費や運送費などの変動費も下がった。そのうえ退職した従業員もいたりして、なんとか大きな借り入れをしないでしのぐことが出来た。

徐々に需要も回復し、年10億円程度売り上げも戻ってきた。そうした中、大変なのはなんといっても昨今の燃料高だという。

「やっぱり今もきついことはきついですが、今はコスト削減よりもとにかく売り上げを戻していこうという方針でやっています」

国内事業はコロナで厳しい状況に陥ったが、同社のビジネスを支えたのは実は海外事業だった。

同社は2013年から海外輸出に力を入れている。実際、海外ビジネスは好調だった。

「外国もロックダウンがありましたが、年150%ぐらいずっと伸びていて、今では売り上げの20%ぐらいは輸出になっていて、会社の軸になりつつあります」

2013年といえば、東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故の直後だ。魚の輸出にとっては厳しい環境だったに違いない。そのタイミングで海外に目が向いたのにはわけがあった。石橋社長は大学を卒業してからアメリカに留学した経験があり、いずれ海外で仕事をするんだ、という強い決意が当時からあったのだ。

「新たな三崎を作ろう。では魚をどこに売るか、と考えた時に、海外マーケットはこれから伸びるだろうという予感がありました」

そこで目をつけたのがシンガポールだった。

今では日本から現地法人に輸出し、現地で販売までやっている。直営店は4店舗に増えた。

「まぐろ屋でそこまでやっているところはそんなにないと思いますね」

と石橋氏は笑う。

輸出は、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアなど18カ国に広がった。2022年末は、FIFAワールドカップカタール2022の影響で、カタール特需も。また和食ブームに沸くアメリカでもシンガポールと同じく、輸出、加工、販売まで一気通貫のビジネスモデルが成功している。

どうやら我々が想像していたよりはるかに海外でのまぐろの人気は過熱しているようだ。このままいくと日本から高級まぐろが消えてしまうのではないか。そんな懸念が現実のものとなりつつある。

「もともと大トロの部位は本まぐろの20%ぐらいしか取れないんですが、円安もあり、今やその8割が輸出に回っています」

まぐろだけではない。北海道産ホタテの7割、豊洲に来るウニの半分以上は輸出されるという。

なんと、そこまできているのか。

背景には、海外の日本食ブームの加速があるという。その原因はコロナ禍だ。どういうことか。

「コロナ禍で海外の日本食のレベルがすごく上がりました。アジアの人達が、コロナで日本に行けなくなったじゃないですか。でもお寿司がすごく人気で食べたいから、皆、レベルが高い寿司屋に行きたがるわけです。いい魚を食べたいという人が世界中に広がっているのです」

そうした時、日本の何が強みになのか。

それは、「魚を見る眼」だと石橋氏は言う。「日本のまぐろ屋が選んだまぐろ」ということが1番の価値になっているのだ。

「このままだと美味しいものが日本で食べられなくなる時が来てしまうのではないか、と危機感を抱いています。まぐろが絶滅する前に日本のまぐろ屋が絶滅しちゃうんじゃないかとすら思いますよ」

商売だから海外に売ればもうかる。しかし、本当にそれでいいのか。石橋氏は葛藤する。

どうしたらいいのか。

ずばり、石橋氏は「安売りを止めるべき」、と主張する。

長いデフレ経済の中で、今まではとにかく「安く仕入れて安く売る」ことが是だった。消費者もそれを求めたし、売る方もそれに応えてきた。しかし、今や市場環境は変わった。

石橋氏が指摘したように、魚はもはや安く手には入らない。

「だからみんなが付加価値をつける方に考えを変えていかないと。安く安くという買い方はもう通用しない。だから、売り方も変えなきゃいけないんです」

三崎恵水産は、回転寿司の業態も別会社で持っている。そこでは自信を持って値段を取っていこう、と社内で声をかけている。キーワードは「付加価値」だ。

我々消費者もそろそろデフレマインドから脱却しなければいけないのかもしれない。

さて、今回三崎恵水産を訪れたのには訳がある。実はこちらの会社、「まぐろでんき」と銘打った再生可能エネルギー事業に力を入れているのだ。まぐろと再エネ。すぐには結びつかない。しかし、話を聞けば納得の理由があった。きっかけは東日本大震災だった。

「冷凍まぐろ産業は、エネルギー浪費産業だと気づいたんです。マイナス50度の冷凍機をフル稼働してまぐろの鮮度を維持しないと成り立たない。鮮度と引き換えにエネルギーを使う仕事だなと」

震災直後、計画停電が発生した。まぐろを解体するのは電動のこぎりだ。それが動かなければ「仕事にならない」。

「これはちょっとリスキーだぞ」

そう感じた石橋氏の動きは早かった。

まず、2012年に10キロワットだけの太陽光パネルを設置した。身の丈に合った規模でのスタートだった。

しかし石橋氏の認識はより厳しいものだった。地球温暖化の進行が予想以上に早いことに危機感を抱いたからだ。地球温暖化はイコール海の温暖化でもある。

「エネルギー問題は遅かれ早かれ来ると思っていました。僕らが石炭や石油を燃やして電気を作って温暖化を引き起こして・・・結果魚が獲れなくなったら元も子もないぞ、と」

まぐろ屋としてビジネスを続けていくためには、やり方を変えねばならない。

「50年後にも、うまいまぐろを届けよう」

それをミッションにした。

美味しいまぐろを届けるために、今やるべきことは何だろう?それは「エネルギーの削減」だ。

自分の会社だけ再エネ化を進めても、業界全体が変わるわけではないことはわかっている。しかし、少しでも水産業の変化につながれば。そんな思いがある。

「うちのまぐろは再エネ100パーセントで保管してますと言った時に、10倍増しに美味しく感じる人がこれから増えるんじゃないかなと思っています」

先行者利益で儲かれば、みんな追従して、結果、業界全体が変わっていく。

石橋氏が会社を継いでから、去年11月に太陽光パネルを580枚に増やしたことで発電量は200キロワットまで増えた。現状は使用予定量の20%前後を自社の再生可能エネルギーでまかなっている計算だ。

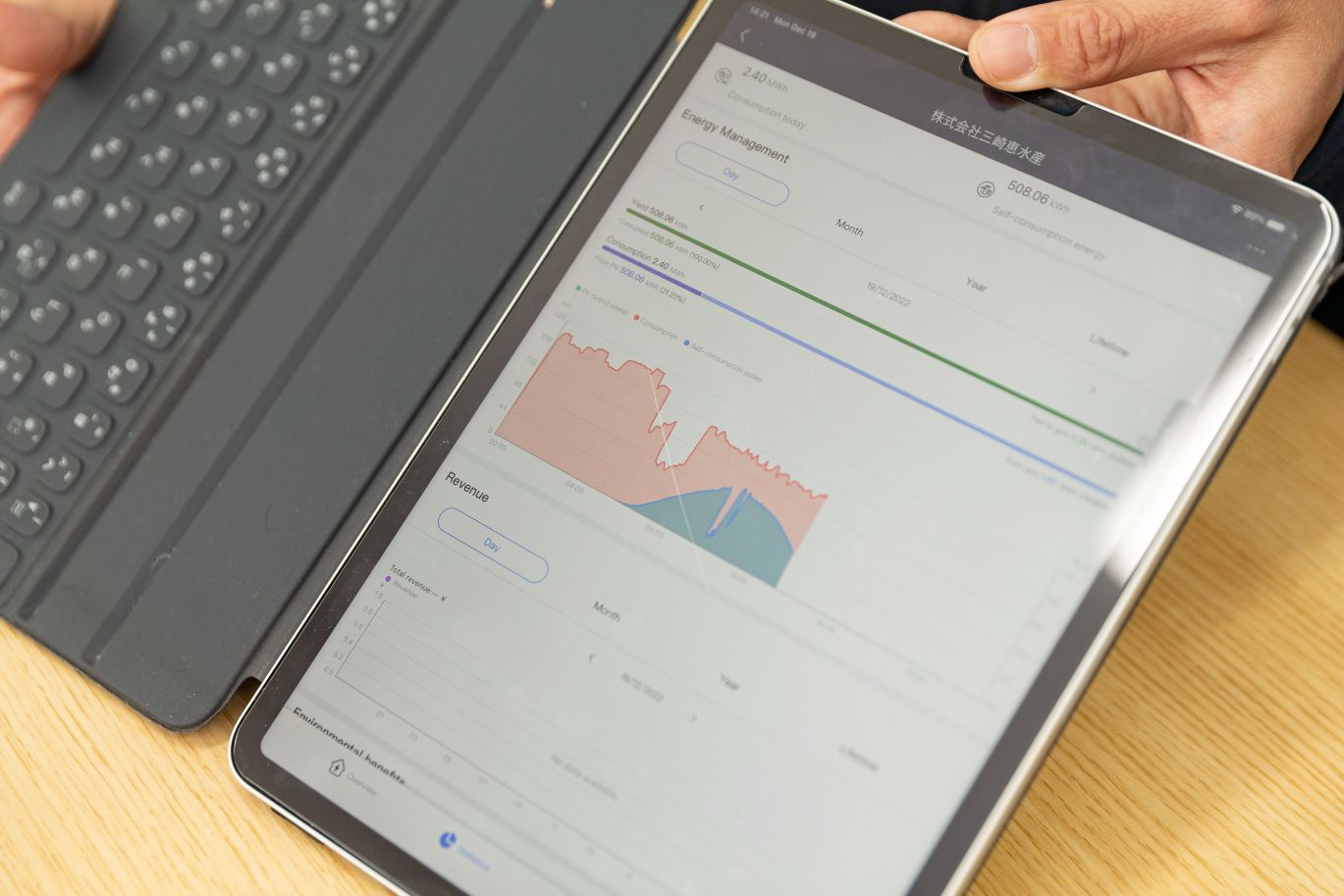

現在、発電量、電力使用量はリアルタイムで見える化している。電気料金が安い時間帯に冷凍機をフル回転させ冷やし込む。逆に、電気が高い時間帯には止めたりするなど、細かく管理している。将来的には、電力使用量を平準化するためにデマンド・レスポンスを利用したり、AIを使った天候予測と電気のオン、オフの管理をしたりすることを考えている。

まぐろ屋でここまでシステマチックに電力コントロールを考えているところも珍しい。

水産業がエネルギー依存しなくて済むようにするのが石橋氏の目標だ。

海外事業が好調な三崎恵水産。ターゲットは、アジア太平洋に絞っている。全体の売上高の4分の1程度まで輸出の比率を高める戦略だ。シンガポール、米国で行っている飲食業を他の国に展開するかどうかは、今後慎重に考えるとしている。

石橋氏はその先も見据えている。エネルギー事業はすでに先鞭をつけた。次に考えているのはフードロスに対する取り組みだ。実はまぐろ1匹から販売出来る部位は80%くらいで、皮、骨、血合いなど20%はロスになっている。その未利用部位を使って新たなビジネスができないか、考えているという。

「僕の仕事というのは、新たな売り上げを作る事だと思っています。会社が持ってないポテンシャルを生み出したいと思っています」

廃棄されているものにいかに価値を見出して販売するか、石橋氏はそれを真剣に考えている。

もう一つ考えているのは、まぐろ加工の省人化=自動化だ。まぐろ加工は40年間変わっていない。労働集約的であり、いわゆる3Kでもある。今はなり手も大幅に減った。

「今のままじゃ、若い人達に『うちの仕事、いいぜ』とは言えないですよ。将来、まぐろの加工はロボットがやります、となったら来る人がいるかもしれないですね」

そう、期待を寄せる。

「いずれにしろ問屋卸しという限られた業態のなかでの商売ではなくて、様々な分野で売り上げが立つ会社にして、きっちり付加価値を取り、世界に目が向いていて、若い人がどんどん入りたくなるような会社にしたいですね」

「50年先もちゃんとうまいまぐろを届ける」

それが、石橋氏の決意だ。

お客さまの声をお聞かせください。

この記事は・・・